HDMI と DisplayPort ってどう違うの?

どっちが良いとかあるの?

という方のために、技術的な話は抜きにして、簡単に違いを解説します。

結論から言うと「性能以外に決定的に違うポイント」が1つだけあるため、

- PCをスリープにして、席を離れることがある人

- モニターの電源だけ切って、席を離れることがある人

上記に当てはまる人は、HDMIを使うのをおすすめします。

その理由をこれから解説していきますね。

HDMIとDisplayPortには「決定的な違い」が1つある

HDMIとDisplayPort。細かいスペック差はあれど、”PCとモニターをつなぐケーブル”という点では同じようなもんです。

「じゃあどっちでも良いよね?」

…いえ、実は決定的に違う部分が1つだけあるんです。

それは、

- DisplayPort:モニターの電源を切ると、PCとの接続が失われる。

- HDMI:モニターの電源を切っても、PCとの接続は生きたまま。

という違いです。

DisplayPortを使っている方は、あぁ、そういうことだったの…と気づいた方もいるかもしれません。

この性質がどういう不便を巻き起こすのか、いくつか例を上げていきます。

DisplayPortの不便なところ

DisplayPortの「モニターの電源を切ると、PCとの接続が失われる」という仕様。

これがどのような不便を巻き起こすのか、分かりやすい例を3つ挙げていきますね。

モニターの電源を切るとウィンドウの配置が勝手に変わる

離席するときに「モニターの電源だけ切る人」いますよね?そういう人は要注意です。

DisplayPortで接続されたモニターは、電源をオフにした瞬間にウィンドウの配置がリセットされます。

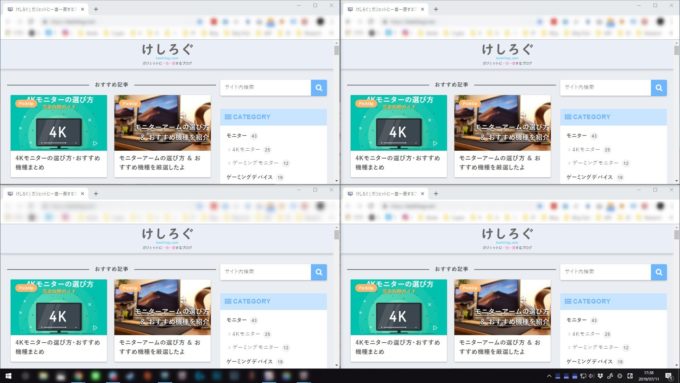

どういう事かというと、例えば下記のようにウィンドウを配置していたとしましょう。

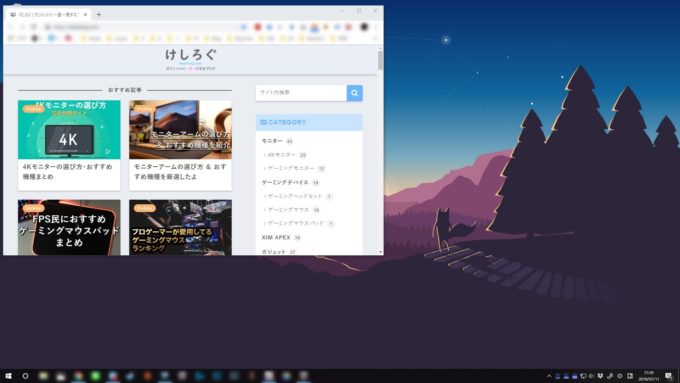

このように頑張ってウィンドウを並べても、一度モニターの電源を切って再度電源をオンにすると…

こんな感じで勝手に配置が変わっちゃうんです。モニターの電源が落ちるとPCとの接続が失われてウィンドウの配置情報がリセットされるからですね。

これねぇ、地味に不便なんですよね…。

ぼくも初めはなんでこうなるのか原因が分からず、めちゃめちゃググってようやく原因を掴みました。DisplayPortがおイタをしていたのです。

特にモニターを何枚も使っている場合はひどいですよ。

全部のウィンドウが1枚目のモニターに集まります。

モニターの電源を切るとDirectXを使っているアプリが落ちる

ゲーマーは要注意。

DisplayPortで接続されたモニターは、電源をオフにするとDirectXで動いてるアプリが落ちます。

ぼくがプレイしているFF14というネットゲームがまさにそうで、ちょっと離席すると何故か毎回クライアントが落ちてたんですよね…。

「んーなんでだろう…放置しちゃだめってことかな…。でもクライアントが落ちるなんてゲームの仕様に書いてないしな…」

と悩みさんざん調べてみた結果、どうやらこれもDisplayPortの仕業だと判明。

MMORPGなどをよくプレイする方は、ゲームをつけたままお風呂やコンビニのために離席することもあるかと思います。そういう人は離席する際はディスプレイの電源を付けっぱなしにしておきましょう。

もしくはHDMIケーブルを使いましょう。HDMIはモニターの電源を落としてもPCとの接続が切れないので。

モニターの電源を切るとデスクトップアイコンの配置がデタラメになる

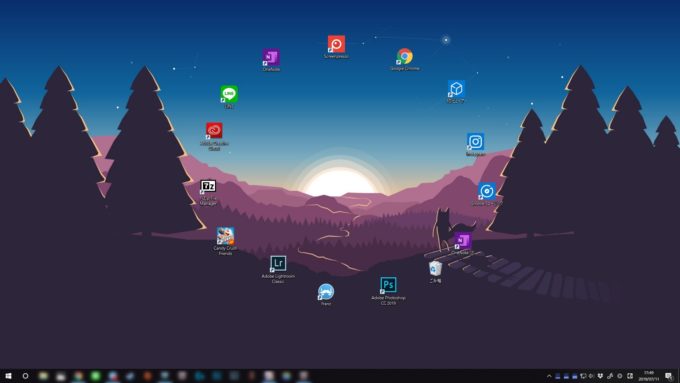

ウィンドウの配置がリセットされるという点で察した方もいるかも知れませんが、デスクトップアイコンを変則的な置き方にしている人も要注意。

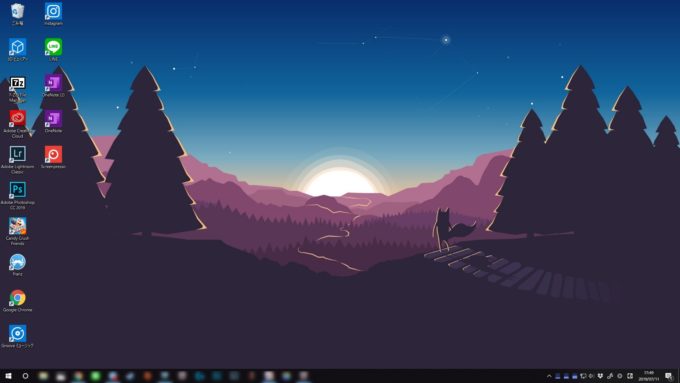

DisplayPortで接続されたモニターは、電源をオフにした瞬間にデスクトップアイコンが全部左寄せになったりします。

これもまた、一旦モニターの電源を落としてしまうと…

言わずもがなですが、複数のモニターを使っている場合は、全部のアイコンが1枚目のモニターに集まります。

ただし100%発生するわけではないみたい

ここまで読んでも「いや、DisplayPort使っててそんなこと1回もありませんけど?」という方も居るでしょう。

そうなんです、これらの不便は発生したりしなかったりするのです。だからこそ余計に厄介。

実際ぼくの環境でもその日によってウィンドウがリセットされたりされなかったり、ゲームのクライアントが落ちたり落ちなかったり…

「おまえ、機械だよな?」と言いたくなるほど、その日のご機嫌によって不具合が起きたり起きなかったりしますw

まぁ…だからこそDisplayPortの不具合だと気づくのが困難なんですけどね。(あれ?とは思っても、見過ごしている人が大半なのでは)

DisplayPortの不具合を何とかする方法

DisplayPortが不便なのは分かった

だが、どうしてもDisplayPortを使わねばならぬ…

という方のために、さきほど書いた不具合を解決する方法をいくつか伝授します。

- DisplayPortの端子を分解してホットプラグ信号がオフにならないように改造する

- ホットプラグ信号を維持する改造を施した中継アダプタを買う

- ウィンドウ情報がリセットされないようにレジストリを改変する

- 不具合対策を施したモニターを買う

- Windows Insider Programに参加する ←NEW!

ぼくが鬼のようにググって見つけた解決策は上記。

ちなみにぼくは以前、ヤフオクで怪しい中継アダプタを購入したことがあります。

が、やはり手作り品だからなのか、数ヶ月したら壊れてしまいました。

というかたまたま優良な販売者さんから購入できたから良いものの、改造品なのでPCが壊れても自己責任です。

変なウィルスや盗聴器が仕込まれたアダプタを掴まされる可能性がゼロとは言えませんし、無責任におすすめできる方法とは言えないと思っています。

書いておいて恐縮ですが、1〜3番の対策は、言ってしまえば付け焼き刃的な方法。

「運が良ければ」ウィンドウが再配置されなくなるかも…程度の荒治療だと思ってください。

一番確実な対策:対策されたモニターを買う

安全かつ確実に対策をするなら、HDMIで接続するか、もしくは4番の「DisplayPortの不具合に対応したモニターを買う」しか方法はありません。

取り急ぎググってみた情報だと、EIZOのFlexScanシリーズとColorEdgeシリーズにはDisplayPortの不具合を無効化する「Compatibilityモード」という機能が付いているみたいです。

EIZO以外のメーカーにも対策モニターはあるかもしれませんが、メーカー各社の公式ホームページを見た程度では特定できませんでした。(マニアックな問題すぎるのか、モニターメーカーのサイトにもDPの不具合についてはあまり書いてないんですよね)

Windows Insider Programに参加する ←NEW!

コメント欄に耳寄りな情報が寄せられました。

Windows Insider Programにて「DisplayPortがウィンドウ情報を初期化しちゃう不具合」の対策パッチが内包されたビルドが配信されたようです。

ただ、これは要するに「ベータ版のWindows」みたいなものです。開発者がいち早く最新機能にアクセスするための不安定なビルドなので、よく分かってない一般ピーポーが安易にインストールするのはおすすめしません。現時点では「導入したい方は自己責任でどうぞ」って感じですね。

とはいえプレビュー版でこの不具合が対策されたということは、もうちょっと待てば一般向けのWindows Updateでこのパッチが降ってくる可能性は高いですね。もうウィンドウが勝手に移動しなくなる日もそう遠くないでしょう。

なぜ世の中のグラボはDisplayPortばかり積んでいるのか?

ここまで読んでくれた方なら薄々気付いてるはずですが、DisplayPortはHDMIよりも使い勝手が悪いですよね。HDMIにはこんな不具合ないんですから。

ではなぜ世の中のグラボやモニターはDisplayPort端子ばかり搭載しているんでしょうか…

その理由は、Wikipediaに書いてありました。

HDMI規格を採用するためには、年会費およびロイヤリティ(使用料)を支払う必要がある[21]。HDMIはそれ自体がHDMI Licensing, LLCの登録商標(日本の商標登録番号はそれぞれ第4768872号、第2664032号ほか1件)である。

年会費:参加企業は年間販売台数が1万台以上の企業は年間10,000米ドル、年間販売台数が1万台未満の企業は年間5,000米ドル(なお、2006年7月以前は年間15,000米ドルだった[22])

ロイヤリティ:一製品あたり0.15米ドル

HDMIロゴ表示により0.05米ドルに値下げ

HDCPに対応させた場合は、さらに0.04米ドルに値下げ

製品に課されるロイヤリティは部品単位ではなく、最終製品に対して課金される。例えば液晶テレビを製品として売る場合、同梱のケーブルメーカーやHDMIのICメーカーはロイヤリティを支払う必要はなく最終製品を売る液晶テレビのメーカーがロイヤリティを支払うことになる。ケーブル単体を最終製品として売る場合は、ケーブルを売るメーカーがロイヤリティを支払う。Wikipedia「HDMI #年会費とロイヤリティ」より引用

要約すると、HDMIポートを搭載するためにはHDMI Licensing, LLC兄貴にみかじめ料を払わないといけないわけですね。

では、DisplayPortはどうでしょうか。

ライセンス料が必要なHDMIに対して、VESAはDisplayPortを無償で使用できるように策定していた[5][2]。2015年になってMPEG LA社がDisplayPortライセンスを策定しライセンス料の支払いを要求している[6]がVESAは認めていない[7]。VESAの公式サイトのFAQによれば、2017年10月現在、ライセンス料は支払われていないようである。

MPEG LAのプレスリリースによれば、MPEG LAライセンスプールの一つ以上の特許が含まれている地域で製造または販売された場合、1製品当たり0.20ドルのライセンス料が発生するとしている[6]。2015年9月現在、MPEG LAのライセンスには日立マクセル、Philips、ラティスセミコンダクター、Rambus、Sonyの特許が含まれる[8]。

またDisplayPortはケーブルの両端に制御ICが必要なため、ケーブルの製造コストはHDMIより高い。

DisplayPort規格は無料で利用できるが、規格へのアクセスにVESAの会員資格を必要とし[9]年会費は安い場合で5,000ドルである。Wikipedia「DisplayPort #特徴」より引用

DisplayPortを開発したVESAという団体はライセンス料を求めていませんが、MPEG LAという特許屋さんに目を付けられるとそっちからライセンス料を要求されることはあるみたいです。

とはいえ必ず払わなきゃいけないHDMIよりは恐らく料金も安いでしょうし、文章中にある「地域」に該当しなければ払わなくても良さそうな雰囲気…?

と、好き勝手書いておりますが、あくまで業界人でも何でもない素人による勝手な憶測です…。もし内情をご存知の方がいましたら是非タレコミをお願いします。

しかし、上記のWikiを読んだ限りだとライセンス周りのゴタゴタのせいでHDMIが少ないのでは…?と勘ぐりたくなってしまいますね。こういう利権ビジネスは世界中にありますし。

1つ言えるとすれば、DisplayPortさんがこのヘンな仕様を変更してくれりゃ全て解決するんですけどね。どうにかしてほしいですね…。

まとめ

まとめると、

- DisplayPortは、モニターの電源を切ると通信が遮断される

- 離席した時に「ウィンドウの配置が変わる」「DirectXアプリが落ちる」のはDisplayPortのせいかも

- HDMIには上記のような不具合はない

結論、特にこだわりがない人はHDMIを使っておいたほうが無難でしょう。

理由はここまで説明したとおり。

とはいえDisplayPortがダメダメだと言いたいわけではありません。長所だって当然あります。

例えば一部のゲーミングモニターに搭載されている「G-SYNC Compatibilityモード」という機能はDisplayPortで接続するのが必須条件ですし、複数のモニターを直列接続できる「デイジーチェーン」という機能もDisplayPort限定です。

上記のような機能を使いたい人はDisplayPortを使うべきなので、ぼくの意見は華麗にスルーしてください。

ただしそういう特殊な機能を使う予定がない人、そんな機能が付いてるモニターなんて持ってないよ~という人は、HDMIにしておいたほうがトラブルが起きるリスクを減らせるでしょう。

おすすめのHDMIケーブルを紹介

ぼくが普段よく使っているのはホーリックという日本のメーカーのHDMIケーブルです。

ホーリックという会社は一般的には無名ですが、ケーブルや変換器だけを作り続けて30年近く続いてる日本の中小企業です。

何がいいって、まず値段がべらぼうに安い。さすが専業メーカー。それでいて国産老舗メーカーと言う安心感も得られる。

得体のしれないMade in Chinaを買うよりは遥かにマシじゃないですかね。

HDMI2.1(4K120p)対応のハイグレード版でも一番短いのなら1,800円で買えます。4Kゲーミングモニターなどのハイスペック機で使うならこっちですね。

この記事へのコメント

コメント一覧 (47件)

DPの問題は、決して簡単に解決できるものではないことがよくわかりました。

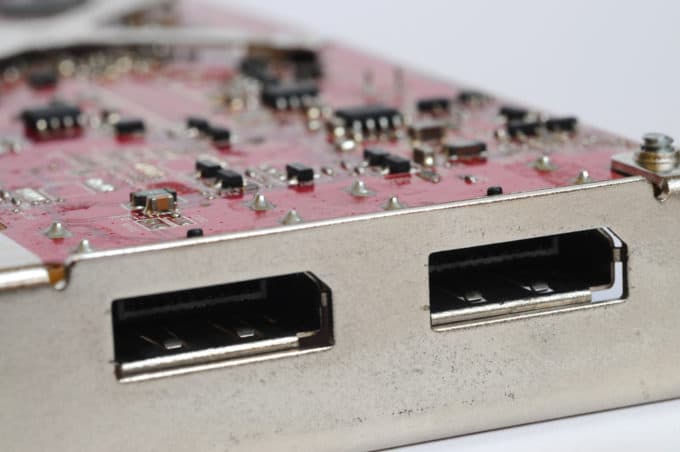

ただし、グラフィックボードは、そんなDPの端子をやたら沢山積んでくるんです。

HDMI 1個に対して、DP 3個なんてざらですよ。

HDMI 2個とDP 2個の優等生もありますが少数派です。

DPってなぜ廃れないんですかね?

Wikipediaによると、HDMIポートを自社製品に搭載したい企業は、HDMI Licencing, LLCという会社にライセンス料と年会費を払わないといけないそうです。

その使用料が「1個体/1ポートごとにいくら」みたいな従量課金制らしく、それがHDMIポートが少ない原因だと思われます。

ちなみにDisplayPortはVESAという団体が無償で解放しているため、特にどこかにお金を払う必要はないみたいです。

この記事では説明されていませんでしたがDP端子の場合240hz以上を出せるのですがHDMIの場合120hzまでしか出せないのです。なので家庭用のゲーム機等ではHDMIが使われ240hzまで出せるハイエンドPCではDP端子が使われているのではないかと思います

HDMI 2.0 / 2.1なら1080p 240Hzに対応しています。

(ソース→ https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Refresh_frequency_limits_for_standard_video)

ただしグラボ・モニター・ケーブルのすべてがHDMI 2.0に対応している必要があるので、確かにDPよりも仕様的に敷居が高いと言えるかもしれませんね!

とは言えGeForceならGTX1000番台の時代からHDMI2.0に対応していますし、240HzモニターもZOWIE XL2546など主要な機種はだいたいHDMI2.0に対応しています。

数年前ならまだしも、今となっては事実上DPとHDMIで性能差を感じる場面はほぼ無いと思います。

そうなんですか!自分が勘違いをしていましたすみません。

DPからHDMIに変換ケーブルを使用した場合でも、HDMIで接続した側のモニターはDPの様に、不具合が起きたりするのでしょうか?

うーんどうでしょう・・・

変換した結果どっちのケーブルとして認識されるかによると思うのですが、機会があれば試してみたいと思います。

うちはデュアルモニターのうちの1台が、モニター(HDMI)⇔PC(DP)変換ケーブルで繋いでいますが、スリープから復帰時にモニターに信号が来ない事があります(症状が出る時も、出ない時もある)

PCとモニターの間にHDMI切替器を噛ませると、信号が届かなかった場合に切替器の切り替えボタンを2回押す(別の線に切り替える→元の線に戻す)事で信号が復帰するので、とりあえずこれで凌いでます(;´∀`)

切替器はこれを使ってます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07KC5DPHT/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_SS9GFbS85WH4J

Display Port について、後発の規格とはいえライセンスフリーなのになかなか普及しないのが何故か少し解りました。(MPEG LAに絡まれる というのは知りませんでした)

私はPCゲームはやらないので、最大解像度や60Hz超のリフレッシュレートを意識することはないので、上記の論争は知りませんが

グラボがDPばかりなのに関して、

HDMI はTV/モニタ都合、DPはPC都合で作られているから ではないでしょうか。

HDMI はピクセルクロック基準で連続してデータを流しているので、画面毎にポートが必要です。

(画面以外のデータはブランキング期間に送り出しているとWikiにはありました)

対してDP はパケットでデータを送り出すので、1対多で接続できます。

(それが最大の技術的差異で、メリットだったはずです)

GPUベンダーは、HDMIを3ポート用意するよりDP ポート2つの方が費用対効果が高いと考えているのでしょう。

ホームユースやオフィスの個人デスクでDPのメリットを享受することは難しいようですが。

確かに!

デイジーチェーン接続はDPの大きなメリットですね。

貴重な見解をありがとうございます!

はじめまして。基本的なことがわかってない素人で恐縮ですが、HDMI / displayportは接続したときのバージョンはケーブルとモニターで決まるのでしょうか?信号を発信する側にも対応バージョンとかあるのでしょうか??他もろもろ調べてる過程でここにたどり着きました。お答えいただけると幸いです。

モニター(受け取った信号を表示する)

ケーブル(信号を運ぶ)

グラフィックボード(信号を発信する)

これら全てが関係します!

例えばモニターとケーブルがHDMI2.0に対応していたとしても、グラボのHDMIポートが1.4までしか対応していなければHDMI1.4でしか通信できません。(グラボがHDMI2.0非対応なんてことはあまり無いですが)

各製品のスペックシートを見れば書いてあるはずなので確認してみてください。

いや~ここ読むまで完全に認識間違ってましたね~

いままでHDMI=ひと世代前の画質という認識でしたがまあ同じということがわかって安心!

Display Portは複数モニターを使う場合に威力を発揮するってことですね。一台の場合はHDMI

ちなみに変な質問ですがモニタがHDMIでグラボがDisplay Portで変換ケーブルでつながる時、

出力はHDMI仕様になるんですかね?

コメントありがとうございます。

HDMI⇔DPの変換はですね…ぼくもイマイチ正確には分かっていないのですが、基本的には「DPをHDMIとして認識させる」という変換ケーブルが一般的なようです。

しかし中には珍品として「HDMIをDPとして認識させる」という変換ケーブルも存在するみたいですね。

>モニタがHDMIでグラボがDisplay Portで変換ケーブルでつながる時

コメント頂いたこの条件であれば、変換ケーブルを噛ませた結果は「出力はHDMIとして認識される」で(多分)合っていると思います。

早速のご返答ありがとうございます。安心しました!

ケーブルにおいてはまさか逆のものも存在してるとはw

>HDMI⇔DPの変換はですね…ぼくもイマイチ正確には分かっていないのですが、基本的には「DPをHDMIとして認識させる」という変換ケーブルが一般的なようです。

どちらかというと下位互換でDVI-DのTMDSで送る古いグラボとHDMIのTMDSで送る比較的新しいグラボと両方ありますね。違いはオーディオが送れるかどうかと当然ながら解像度。

あと電子回路的にもVccが違うのでレベル合わせる回路が入ってますが

>しかし中には珍品として「HDMIをDPとして認識させる」という変換ケーブルも存在するみたいですね。

こんなのあるんですかね。アクティブケーブルになるのでコストでしかないですし。

HDMIからDPへの変換は存在しますが、DP側がアクティブケーブルになるように回路が入ってますね。

そもそもHDMIは品質保障されないパッシブケーブルで、DPは差動回路が入るアクティブケーブルなのでノイズ耐性が全然違うせいで、距離保証のないHDMIよりも高品質なんだけどね。

DPは2.0で20 Gbps x 4レーン 128b/132bで77.37 Gbps

HDMIは2.1 でも12 Gbps x 4レーン 16b/18bで42.6 Gbpsでしょ。8k30がやっとネイティブで送れる速度だし。

ノートPCがHDMIポートばかりでDPがないのは何故なんでしょうね?(あってもMiniDP)

dpポートのないノートPCはusb-cでdpデータを出力する仕様が多いと思います。それに対してhdmiはusb-cで転送できません。

どっちも変換ポートが必要かもしれませんが、usb-cからdpへの変換はデータを分離するだけで済みますが、hdmiへの変換はデータを変換するチップが必要になり、コストが高いうえ画質が落ちる可能性があります。たぶんそれが原因で、usb-cとhdmiしか搭載されない機種が増えています。

mini dpがよく使われる理由は、単に省スペースなんじゃないですかね…mini hdmiはあまり流行っていません。

この記事読んで、確かにディスプレイポートは画面切り替わっちゃうの嫌なんだよなあ

HDMI2.0なら対応してるやつなら240hz今は対応してるんだ~→なら買おう

と思って、モニター買ったんですが、買ったあとに気が付いたんですが、

G-SYNC CompatibleはHDMIだと適応外になっちゃうんですね(本家G-SYNCも)

HDMIで最高のプレイ環境になるかと思ったんですが、そこが痛かったです

DPにするなら、また電源切るとショートカット並べ替えられちゃうし・・・

でもそれならDPで我慢してって選択肢もありだったかなあと思います(私はGSYNC一旦なしでやってみようと思いますが)

ちょっとその辺りの説明があるとよりよい記事だったと思いました

そうなると、DP使うことにも大きなメリットあるってことになるでしょうし

コメント&有益情報ありがとうございます。

なるほど・・・

G-SYNC Compatibleについては個人的にあまり使わない機能という事も有り、完全に盲点でした・・・

調べて記事を修正しておきます!

>G-SYNC CompatibleはHDMIだと適応外になっちゃうんですね(本家G-SYNCも)

>HDMIで最高のプレイ環境になるかと思ったんですが、そこが痛かったです

HDMIでもG-SYNC Compatibleなディスプレイは存在します。

https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/products/g-sync-monitors/specs/

LGの有機ELディスプレイの一部だけですが。

これはそもそも、G-SYNC、FreeSyncは動的リフレッシュレートで対応しているのでHDMIだと2.1まで非対応だったからです。

https://www.4gamer.net/games/999/G999902/20170105003/

実際上記LGの有機ELディスプレイの端子はHDMI2.1対応です。

2017年に規格制定されたHDMI2.1でも製品として出たのはつい1年ぐらいの話でケーブルですら、2020年1月に認証が出来上がった程度なので。

https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1227672.html

こちらの記事、すごく参考になって感謝しております!

私からは全然有益な情報とかないですが…例えば、Windows10設定の「簡単操作」に関係するちょっとしたバグ(デスクトップの表示異常が起こる)も、DPだから起こったりするのかもと思いました。

DPの前はDVI-Dで別のモニターに繋いでいたのですが、新しいモニターでDPを使うようになったら急に発生したように感じています。

具体的には簡単操作の「文字を大きくする」「全体を大きくする」当たりの項目は、DP接続してる方は触らない方が良いかもしれません…。

詳しくないので、検証とかもしてなくて根拠薄弱ですが参考程度に。

コメントありがとうございます!

なるほど…たしかに症状としてはDPの仕業っぽい感じですね。

簡単操作の「大きくする」系もリセットされちゃうんでしょうか。

貴重な情報ありがとうございました!

会社のパソコンが昼休みから帰ってくるとウインドウサイズが変わっているのはそういうことだったのか。

PCやグラボは折を見てグレードアップさせてきましたが、モニターだけは10年選手ヽ(゚∀。)ノ

今、Ryzen5 2600 とVega64、、、(゜Д゜)

この記事を読んでケーブル含めモニター類買い替えの決心がつきました!┏○ペコッ

コメントありがとうございます!

10年選手のモニターから一気に最新モニターに買い換えなんて、そんな体験が出来ることが羨ましいですw

ぼくの場合は30万円のPCを買ったときよりも最新のモニターを買ったときのほう体験の変化は大きかったなと感じているくらいです。

良いモニターに出会えるといいですね!

Kessyさんのおかげで謎が解けました。

ずっとシングルモニター環境だったのですが、ゲーミングモニターを導入した際に今まで使っていたモニターと並べてデュアルモニターにしました。

グラボはDPが3つ、HDMIが1つ、DVIが1つという構成だったので対応解像度やリフレッシュレートがDPが有利だったのもあって、「きっと今後はDPが主流になっていくんだろうな」と特に深く考えることもなく新しいモニターをDPで接続しておりまして、おっしゃるとおり毎回現象が発生するわけではないのでやきもきしてました。

サブモニターにはDVI端子が備わってますので早速ケーブルを買ってきてそちらで繋ごうと思います。

しかしモニターメーカーにもこの辺のことをしっかり周知していただきたいところです。

でも・・・

昨年、新ノートPC買ったんですが

HDMIはVer1.4しか付いてない

4K対応機なんですよね。

DISPLAYPORTでしか60hzで

出力できないようです・・・

市販のビデオカードの仕様をみても、

だいたいにおいてHDMIポートは、

DISPLAYPORTより下位なんですよね。

参考になるかわかりませんが・・・、つい最近のお話ですが、とあるBDプレーヤーを購入しました。それには付属で某有名有料BD再生ソフトが付属されていたのですが、私の環境ではHDCPの問題で再生できませんでした。アドバイザーソフトでは再生可能と表示されておりましたが再生できず、サポートとやり取りを2か月程度行いましたが、結局原因つかめず、いずれかのハードがおかしいという結論に至り、モニター等を別のもに変更してみてくれと言われ、それだけのために購入する気にもなれず途方に暮れておりました。そんな中、ふと、どうせ変わらないだろうと思いながら、DPケーブルからHDMIケーブルに変更してみると再生できるということが起きました。ここら辺にもなにか違いがあるのかもしれないです。

コメントでも色々な情報が錯綜してしまっていて、きちんとした情報が纏まっていないので、補足させていただきます。

他の方も仰っている通りですが、そもそもHDMI2.0以下とDisplayPortでは情報をやりとりできる帯域が大きく違います。

ですので、VGA側の都合として見ると、特にゲーミング向けなどのハイエンドVGAではHDMIはオマケとして付けるしかない…という状況です。

(AVコンポにおけるラジオ的存在ですね。 あんなノイズの原因は本当は無くしたいのにも関わらず、一部の人がラジオを聴けないとコンポとは言えない!と言っている為に無くせないのです…。)

そしてこれまた他の方も仰っている通りですが、PC都合だとDisplayPortが都合が良く、AV機器は互換性などの問題からHDMIが使いやすいのが実際の所かと思います。

さて、肝心の帯域ですが

4K(3840 × 2160)/60Hzや

WQHD(2560 × 1440)/240Hzでの表示を行おうとすると

色情報がYCbCr=4:4:4で出力すると圧倒的にHDMI2.0では帯域が足りません。

(本来、HzではなくPで表記するのが正しいですが、分かりやすくHzとします。)

HDMI2.0以下の接続の場合、4K/60HzやWQHD/240Hzなどにする際は無理やりYCbCr=4:2:0などとして出力しています。

これにより、色の情報が欠損し、文字が滲んでしまうのです。

対してDisplayPortは帯域にかなりの余裕がありますので、4K/60HzをフルスペックであるYCbCr=4:4:4で出力が可能になります。

HDMI2.1の規格も既にありますが、ケーブルすら出回らない状態ですので絶望的です。

独自でHDMI2.0でもフルスペックでの入出力を可能にしている物も多いですが

調べなければ出力できるかどうかを判断しにくいHDMI2.0を使うよりも

明確に出力が可能であると判断できるDisplayPortを使用して貰う方が消費者としても分かりやすく、購入動機にもなります。

以上の事から、ある一定以上の出力性能があるVGAにおいてはライセンス料の問題だけでなく

技術的、マーケティング的な意味合いでHDMIを使う意味が薄くなります。

ただし、ローエンド(エントリー)モデルのVGAにおいては利ザヤが少ない事もあり、ライセンス料のかかるHDMIを搭載しない…というのは間違いではありません。

詳細にありがとうございます!

確かに帯域を全部使い切るようなハイエンドな使い方だとDPが有利ですね!

最近発売された360Hz駆動のゲーミングモニターや今後普及するであろう8Kモニターなんかを見据えると、ハイエンドな用途では「DP一択」の時代が数ヶ月?数年?は発生してしまうでしょうね。。

HDMIの最大hzは144では?

HDMI だと DP だと何ができるできないってのはネットでよく見かける質問ですが、規格のバージョンが上がれば性能面の問題はたいてい解決するものです(バージョンによる違いを知らないひとが多い)。ただこれは盲点でしたね…自分はPCもモニタも付けっ放しなので気づきようもなかったです(寝るときは真っ黒のスクリーンセーバ)、たいへん興味深い記事でした。

単体のビデオカードはゲーミング性能重視で選ぶ人がほとんどですから、DisplayPort 中心になるのはまあしょうがないのかな、と思います。動画鑑賞程度なら今どきの iGPU は 4K 出力何ら問題ないですし、HDMI ひとつくらいは最初からマザーに載ってますし。

個人的に HDMI のビミョーな点は、コネクタ形状やケーブル規格が多すぎるところですかね…DisplayPort のほうが買うとき迷いにくいです(今のところは、かもですが。

確かにHDMI1.4ケーブルが平然と「最新の規格に対応!」の謳い文句で売られてたりしますし、HDMI2.0ケーブルをちゃんと買うのってなにげにハードルが高いですよね。。。

dpの画面リセット問題はDP不具合ではなく仕様なので無くなる事は無いですね。アレはモニター側で電源をこまめに切る事を想定していないのですよ。

デュアルモニター環境だとモニター側物理スイッチで切ったモニターにウィンドウやアイコン、カーソルが存在してしまうと言うHDMIの欠点を無くす良い機能なんです。PCから画面をオフにした時には接続は失われないのがその証拠です。

私はデュアルモニター環境で2枚目のディスプレイを使ったり使わなかったりするので、この機能は必須なんですよね。あとアイコンやディスプレイの位置がリセットされるのはOSの不具合(非対応?)である以上専用のアプリを入れる必要が有りますね。まともなメーカーならサイトで配布されていますし、同じアプリでモニターの設定(明るさやコントラスト色設定など)をPCからいじれる機能が統合されていることが多いので、HDMI接続でも入れてる人多いのでは無いでしょうか?

とりあえずモニターの電源を切らなければPCの電源は切っても大丈夫なんですね?

FYI

Avoid Annoying Unexpected App Rearrangement – Your PC Can Sleep Without Nightmares

https://devblogs.microsoft.com/directx/avoid-unexpected-app-rearrangement/

このページの最初を読みました。

端子の規格の話題なのに、Windows前提で書かれているのは不自然だと思いました。

対策は他にもあると思います。

①Windowsでデスクトップのウインドウ位置を記録するユーティリティ「SnapIt」を入れる

②「VGA」や「DVI」で接続する。昔のモニタを使うということです

このコメントの最後を読みました。

HDMIとDPの話題なのに、VGAやDVIを使えと書かれているのは不自然だと思いましたw

初めまして。

G-SYNCの件、こんな記事見かけました。

==================

GeForceでFreeSync液晶を使うための条件は三つある。まずPascal世代以降のGPUであることと、対象の液晶とはDisplayPortで接続されていること(HDMIでは不可)。そして417.71以降のドライバが導入されていることだ。条件が正しく揃っていれば、NVIDIAコントロールパネル上に「G-SYNC」の設定が出現する。もし条件が揃っているのに設定が出現しない場合は、液晶側のFreeSync設定が無効になっていないか調べよう。

==================

最高に使うためには色々条件が・・・

自分には合わないので素直にHDMIで繋ぎます。

ゲーム専用機にするなら問題ないのでしょうけど

電源に関する記事やら、デスクトップ表示など

色々とDisplayPortでは私にとってデメリットありますので。

まあ、そのうち規格やら対応やら変わってくれるのを待ちます。

自分の裏技的対処法ですが、

DPで繋ぎたいモニターにHDMIでも繋ぐというのをやっています。

1つのモニターに両方繋ぐのは無駄も多いですが、WinPCは同じモニターにDPとHDMIで繋がっているのを知覚しているのでモニターの電源を切ってもHDMIで繋がっているので環境が維持されます。

モニターによっては切る度にHDMI接続に切り替わる可能性がありますが対処法の一つとしてはありだと思います

自分はデュアルディスプレイ環境で、片方のモニターを別のラップトップと接続する場合があるから、入力を切り替えるだけで一方のディスプレイにウィンドウが寄ってくれる仕様は便利で助かってる。

そもそも不具合不具合って言ってるけど、それ不具合じゃなくて仕様だから。

その仕様が自分に合わないってだけでHDMIにしとけって触れ回るのも乱暴だよな。

あなたの使い方にはHDMIの方がマッチしてましたってだけの話でしょうに。

近年においては、HDMIで繋ぐ場合でもDisplayPortのG-Sync Compatibleとほぼ同等とされるディスプレイも結構あります。

ただし条件があり、

1. HDMI 2.1(Ultra High Speed)ケーブルを使用すること。

2. ディスプレイやテレビが可変リフレッシュレート(VRR: Variable Refresh Rate)にしっかり対応しているか、(DisplayPortの)正式なG-Sync Compatible認証を受けていること。

3. NVIDIAのGeForce GTX 16シリーズ/RTX 20シリーズ以上のGPUからの出力であること。

上記の条件を全てクリアしていればOK。

G-Sync Compatibleの認証がないモニタでもHDMI2.1からいけるものがあるのは大きいですが、NVIDIA的には品質の保証はしないとのこと。

私は24フレームで映画を観たり、最新のゲームと同等にCRT時代の昔のアーケードゲームをよくプレイするのですが、かなり変則的な周波数のタイトルも多いため、それらをフレームのカクつきなくスムーズに液晶モニタに表示するためにG-Syncのような仕組みがあるのはとても重要。

逆に映画も観ずゲームもやらないなら全然こだわらなくていい話かも。

じゃあ両方刺したらそうならないってこと??

もしかしたら

不具合の改善の一助となるかもしれない記事

https://www.nichepcgamer.com/archives/nvidia-displayport-firmware-updater-1-1-for-maxwell-and-pascal.html

Hz144、UWQHDのモニターに新調して従来のHDMIをつけたらチカチカ暗転しまくって使えたもんじゃなく、モニターに付属していたディスプレイポートにしたら直りました。HDMIのバージョンが古すぎたせいですかね?