マウスのDPIって、結局どうすればいいの?

おすすめのDPIってあるの?

という方のために、マウスのDPIについて結構ガッツリ解説しました。

先に結論だけ言うと、

「プロゲーマーの9割は、400dpi か 800dpi に設定している」

という事実があります。

プロはもちろん理由があってそのDPIを使っていますから、先にネタバレすると「おすすめは400か800dpi」が当記事の結論です。

で、なぜそれがおすすめなのか?という根拠まで知りたい方は、当記事をこのまま読み進めてください。

- マウスのDPIって、そもそも何なのか

- CPIと表記している人もいるけど、DPIとの違いは何なのか

- なぜプロゲーマーは400 / 800 dpiに設定しているのか

などなど、なんとなーく雰囲気で設定しがちな「DPI」についてなるべく分かりやすく解説してみました。

マウスにおける「DPI」とは

DPIとは「Dots Per Inch」の略で、「1インチの中にドットがいくつあるか」という意味の言葉です。

もともとは印刷物のインクの粒の細かさを表すときに使う単位。

しかしマウスにおいては、

- マウスを1インチ動かしたとき、カーソルは何ドット動くか

という意味で使われています。

要するに、マウスカーソルが動く速さのこと。

例えば800dpiだったら「マウスを1インチ動かすごとにカーソルが800ドット分動く」という意味になります。

イメージ的には上記画像のような感じ。

まぁ厳密に言うとPCモニターの画素数は「dot」よりも「pixel」という単位のほうが一般的ですし、そもそもマウスごとにセンサー性能に誤差があるのでカーソルが正確に800ドット動くとも限らないのですが…言葉の意味としてはそんなイメージだと思ってください。

「DPI」と「CPI」って、どう違うの?

SteelSeriesなど一部のメーカーは、DPIの代わりにCPI(Counts Per Inch)という単位を用いていますよね。

DPIとCPI…なにが違うのでしょうか?

結論から言うと、どちらも同じ意味で使われています。

DPIもCPIもマウス感度を表す単位で、基本的には800 DPIと800 CPIは同じマウス感度だと思ってOKです。

ちなみにCounts Per Inchを訳すと「マウスを1インチ動かす間に、マウスの位置情報を何回カウントするか」という意味になります。

どちらも1インチごとのマウスの移動距離を表す単位なので、言ってることは同じですね。

”DPIは印刷業界の言葉だからマウスに使うのは間違い。CPIのほうが正しい”

という意見を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

それについてぼくの考えを、ちょっと深掘りして解説してみますね!

【個人的な意見】でも「CPI」って分かりづらくない…?

個人的な感想なんですが、「CPIのほうが正しい」と言われてもあまりピンとこないんですよねw

というのも、そもそもマウスの位置情報がPCに反映される回数はポーリングレート(マウスの位置情報を1秒間に何回更新するか)で決まっているからです。

例えばマウスのポーリングレートを1000Hzに設定した場合、マウスの位置情報は1秒間に1000回更新されます。

これはCPIによって変わることはありません。

でもぼくはCounts Per Inch(1インチごとのマウスの動きをカウントした回数)という言葉を聞くと、「マウスの位置情報を更新した回数!」みたいな意味に感じちゃうんですよね…。

ぼく的には「カウントした回数」と聞くと、時間の概念が含まれた言葉のように感じます。

なので「ポーリングレート」という時間(頻度)を表す言葉と競合しているように感じちゃうのですよ。

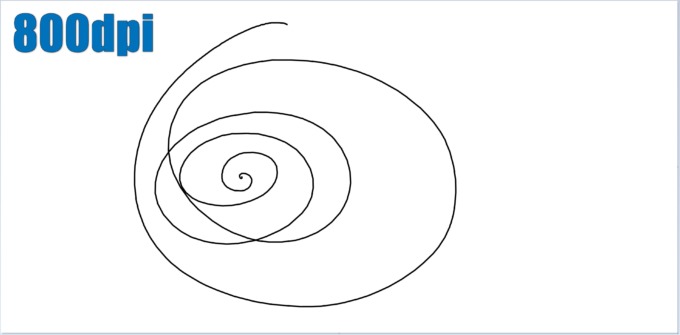

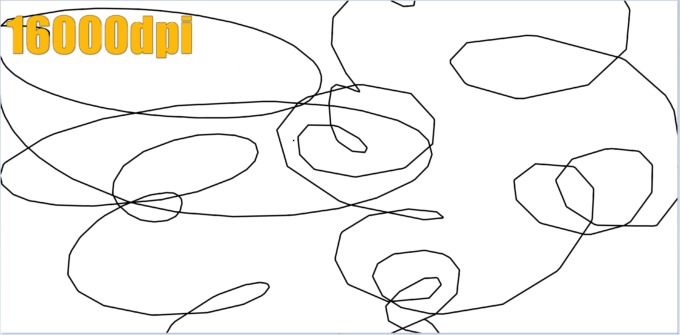

ペイントで適当に線を引いてみると分かりやすいかも。

800dpi

16000dpi

上記画像は、Windowsの「ペイント」アプリで適当にぐるぐると線を描いてみたもの。

16000dpiのほうは目にもとまらぬ速さでクルクルクル!と線を描いたので、線がカクカクしちゃいました。

これはつまり1000分の1秒ごとの座標しか画面に反映されていないということを表しています。

本来なら「・・・・・・」になるはずが、動きが速すぎて位置情報の更新が追い付かず「・ ・ ・」になってる、みたいな。

これを見た上でCounts Per Inchという言葉を見ると、なんか訳が分からなくなるんですよねw

例えば16000cpiだと、マウスは位置情報を「1インチで16000回」カウントしてますが、PCに反映されるのは「1秒間に1000回」だけ。

うーん…「回数」が2つもあって分かりにくい…。

だったら「1インチで16000ドット」のほうが分かりやすくないですかね。

実際「16000cpi = マウスが16000回移動したという意味」みたいな解説をしてるサイトも多く見かけますが、マウスの位置がPC上で移動するのは1秒間に1000回までだよな…?と思って毎回モヤモヤします。

確かに1ミリ秒に1dot以上動かないようにゆっくり16秒以上かけて1インチ動かせば「1インチでマウスが16000回動いた」という意味になるかもしれないが…

とまあ、こんな感じでぼくは「カウントした”回数”(CPI)」と聞くと色々とモヤるので、「動いたドット数(DPI)」という言い方のほうが好きですねw

実際、業界最大手のロジクールですら「DPI」という表記なのは、単純にCPIというワードが分かりづらいからでは?と思っています。

(もちろん本当のところは分かりませんが)

おすすめのDPIは? →ズバリ「400dpi / 800dpi」です

それでは、マウスのDPIはいくつに設定すればいいのでしょうか。

個人的にはとりあえず400dpiか800dpiにしとけばOKだと思っています。

理由は単純で、その設定にしているプロゲーマーが多いから!

ゲームで飯を食っている人の設定を参考にすれば、まぁ間違いはないでしょうw

試しにプロゲーマーの使用デバイスやゲーム内設定を調査しているサイト「ProSettings.net」のデータから、プロゲーマー約1500人のマウスDPIを調べてみたので結果をご覧ください。

- 800dpi → 771人

- 400dpi → 676人

- 1600dpi → 105人

- 1000dpi → 32人

- 600dpi → 20人

- 450dpi → 19人

- 500dpi → 16人

- 1800dpi → 13人

- 1200dpi → 13人

- 900dpi → 12人

※ProSettings.netにデータを引用する許可はもらっています。

ご覧の通り400dpiと800dpiで大多数を占め、それ以外はすべてマイノリティと言っても過言ではないですね。

よほどこだわりがない限りはプロに倣って400か800に設定し、あとはゲーム内感度で微調整するのが良さそうです。

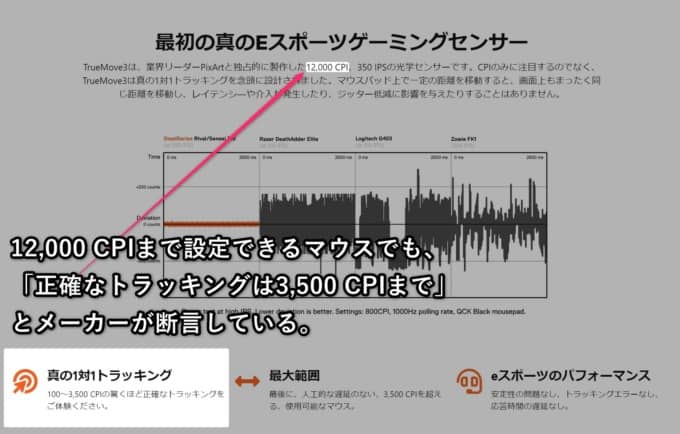

高くても3500dpiまでにしておこう

ちなみに、ProSettings.netに登録されている全データの中で、一番DPIが高い選手でも3500dpiでした。

これは大手メーカーSteelSeriesの公式サイトに書いてある「正確なトラッキングは3500cpiまで」という文章とも一致するので、個人的に予想通りの結果。

ちなみにSteelSeries以外でも、ほとんどすべてのメーカーがPixArt社のセンサーを使っています。

そのため他メーカーのマウスでもセンサー性能はだいたい同じです。

(細かいチューニングは違うけど)

最近のマウスは12,000や16,000という超高DPIに設定できるマウスも多いですが、実用範囲は3,500までというつもりで設定するのが無難でしょう。

【上級編】低DPIのほうがマウス感度を調整しやすい

DPI設定において大事なポイントがもう1点あります。

それは、低いDPIのほうがゲーム内センシの調整がしやすいということ。

ちょっとややこしい話になるので、ここから先はDPIについて更に詳しく知りたい方だけ読んでくださいww

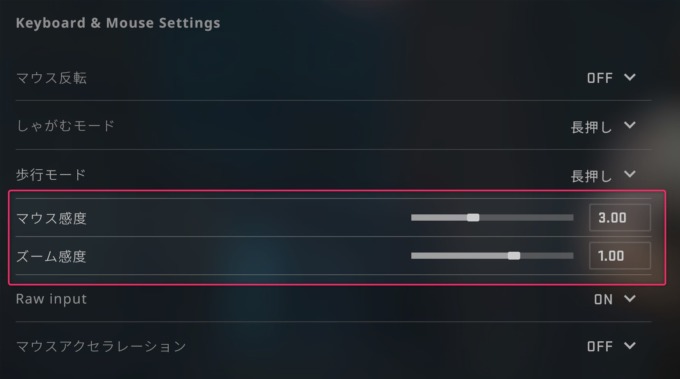

それでは解説のために、CSGOのゲーム内設定を見てみましょう。

▲CSGOはマウス感度が0.05~8.00までありますが、ぼくは現在3.00に設定しています。

マウスのDPIは800dpiに設定。

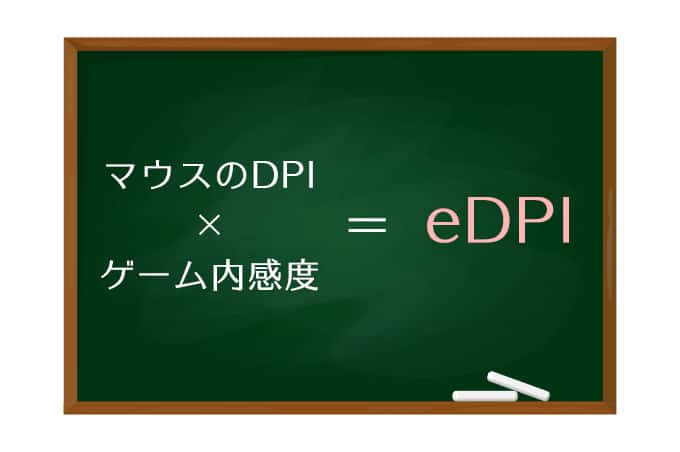

そうすると、この設定でゲーム内視点が動く速度は、

- マウス 800dpi × ゲーム内感度 3.00 = 2400 eDPI

と表すことが出来ます。

(FPSゲームの世界では、DPIとゲーム内感度の積を「eDPI」という単位で表します)

このeDPIという考え方は便利でして、eDPIが同じならDPIやゲーム内感度を変えても視点が動く角度を揃えることが出来るのです。

- 400dpi × 感度6.00 = 2400 eDPI

- 800dpi × 感度3.00 = 2400 eDPI

- 2400dpi × 感度1.00 = 2400 eDPI

- 3200dpi × 感度0.75 = 2400 eDPI

例えば「2400 eDPI = マウスを10cm動かすと視点が90度回る」ぐらいの感度だとすると、上記の4設定はすべて「10cmで視点が90度回る設定」ということになります。

(dpiを変えると操作フィーリングが微妙に変わるので、正確には同じ”操作感”ではないのですが)

では、上記の中で最もマウス感度を微調整しやすい設定はどれだと思いますか?

・

・

・

…正解は「400dpi × 感度6.00」の設定です!

理由は、低DPIのほうがeDPIを細かく調整できるからですね。

試しに400dpiと3200dpiでそれぞれゲーム内感度を0.01上げてみると、その意味が分かります。

- 400dpi × 感度6.01 = 2404 eDPI(+4 eDPI)

- 3200dpi × 感度0.76 = 2432 eDPI(+32 eDPI)

400dpiのほうがeDPI上昇幅がはるかに小さいですね!

eDPI上昇幅が小さければ「あとほんの少し感度を上げたい」というときに微調整が効きます。

プロゲーマーのDPIが全体的に低いのは、このように低DPIのほうがeDPIを微調整しやすいからというのも一理あると思いますね。

自分の理想のマウス感度を細かく追求したい!という方は、「低DPI・高ゲーム内感度」を意識すると調整しやすいでしょう。

ダラダラと解説しましたが1つの正解が存在する世界ではないので、個人的にはあまり深く追求せずに400dpiか800dpiにしておくのがおすすめです。

ちなみにぼくは800dpiを常用しています。

400dpiだと、ゲームをしてない時のマウスカーソルが遅くなりすぎるんですよねw

マウスのDPIを設定する方法

マウスのDPIを変更するためには、

- マウスに「DPI変更ボタン」が付いている

- ドライバーソフトウェアにDPIを変える設定項目がある

以上のどちらかにマウス自体が対応している必要があります。

逆に言うと、上記の2点に当てはまらないマウスはDPIを変更できません。

1000円で買えるような安価なマウスだと、DPI変更に対応していない場合も多いですね。

マウスに「DPI変更ボタン」が付いている場合

大手メーカーのゲーミングマウスの場合、マウスの裏側などにDPI変更ボタンが付いていることがよくあります。

この場合、たいてい400 / 800 / 1200 / 1600 / 3200という具合に段階的にDPIを変更できることが多いです。

DPIボタンでは「410dpi」のような変則的なDPIにすることはできませんが、上記で解説したおすすめDPI「400dpi / 800dpi」に対応していないという事はまずあり得ないので、実用上は問題ないでしょう。

ドライバーソフトウェアで変更する場合

また、ゲーミングマウスはマウスの設定を弄るための「ドライバーソフトウェア」が専用に用意されていることも多いです。

ぼくが使っているROCCAT KAIN200 AIMOというゲーミングマウスも、例にもれずDPI変更に対応していますね。

もしドライバーソフトウェアをインストールしていないという方は、お使いのマウスのメーカー公式ホームページを探してみると良いでしょう。

参考程度に、大手メーカーのドライバーソフトウェアのURLをいくつか貼っておきますね。

- ロジクール:Logicool Gaming Software

- レイザー:Razer Synapse

- スティールシリーズ:SteelSeries Engine

- ロキャット:Roccat Swarm

などなど。

上記以外のメーカーのマウスを使っている方は、お使いのメーカーの公式サイトを探してみてくださいね。

まとめ

- DPIとCPIは同じ意味で使われているけど、「DPI」のほうが一般的

- プロゲーマーの9割は400dpi / 800dpi に設定している

- センシ調整のコツは「低DPI・高ゲーム内感度」

DPIについて、結構ガッツリ解説してみました。

とりあえず、迷ったら400・800dpiに設定すればOKです。

それが肌に合わない人だけ、3500dpiを超えない程度に好きな数値を模索してみるのがおすすめですよ。

この記事へのコメント

コメント一覧 (5件)

センサーによっては高DPIのときに補正かかるらしいから、高DPIで綺麗な曲線にならないのはそのせいなのかな

https://www.reddit.com/r/MouseReview/comments/5haxn4/sensor_smoothing/

補正が掛かるとしたら、逆にキレイな曲線になるのではないでしょうか?

記事で検証した16000dpiで線がカクカクするのは、単純にポーリングレート1000Hzに対してマウスの移動速度が速すぎるため、間の位置情報がすっぽ抜けているだけだと思います。

本来なら「・・・・・・・」になるはずが、「・ ・ ・」になっている、みたいな。

あと、SteelSeriesがわざわざ「3500dpiまでは1:1トラッキングです」と書いているという事は、それ以上のDPIは倍率をかけて疑似的に高DPIを実現しているということになりますね。

例えば16000dpiだったら「3200dpi ×5倍」として処理しているとか?(仮説です)

この仮説を前提に考えると、16000dpi時の最小移動単位は5ドットという事になりますので、マウスの動きはガクガクしたものになるでしょう。

ご記載のURL先のマウススムージングというのは、↑のような場合のガクガク(ジャギー)を平滑化する補正のことを言っているのだと思います。

勘違いしてました

(仮説より上の文に対しては)今思えばその通りだと思います

仮説の部分に対しては開発元が情報公開してくれないとなんとも言えなさそうな。。

あんまり知られてないけどLogicoolは1200から2000が1番性能を活かせるからその間をおすすめしてる。

https://youtu.be/-rOMcokMAXg

この動画のことを言ってるんですかね?

これはロジクールのおすすめが1200〜2000dpiという意味ではなく、マウスセンサーの特性上、200や400といった低いDPIを選ぶとピクセルサイズが大きなって細かい動きを拾わなくなるため、そういう意味では1200〜2000dpiが解像度のスイートスポットであるという話ではないでしょうか。

これはロジクールのみならずどんなゲーミングマウスにも共通するマウスセンサー自体の特性の話ですね。

また、同じ動画内で

「自分に合った設定を見つけたなら、それを変更する理由はない」

「HEROセンサーを使っているなら(どんなDPIでも)性能に違いが出ることはない」

という話も出ていますので、自分に合った感度が分からないならまずは1200〜2000の間から試し始め、そこから好みに合わせて上下に調節してみて。というニュアンスで言っているように私は感じました。