MonsGeekから新しく発売されたラピッドトリガーキーボード「FUN60」をレビュー用に提供してもらったので、使用感をチェックしていきます!

MonsGeek FUN60シリーズの特徴

今回、レビュー用に最安モデルの「FUN60 Pro SP」と、ハイエンドからひとつ下の「FUN60 Ultra SP」を2つ提供してもらいました。

この記事ではその2つを比較しながらレビューしていきます。

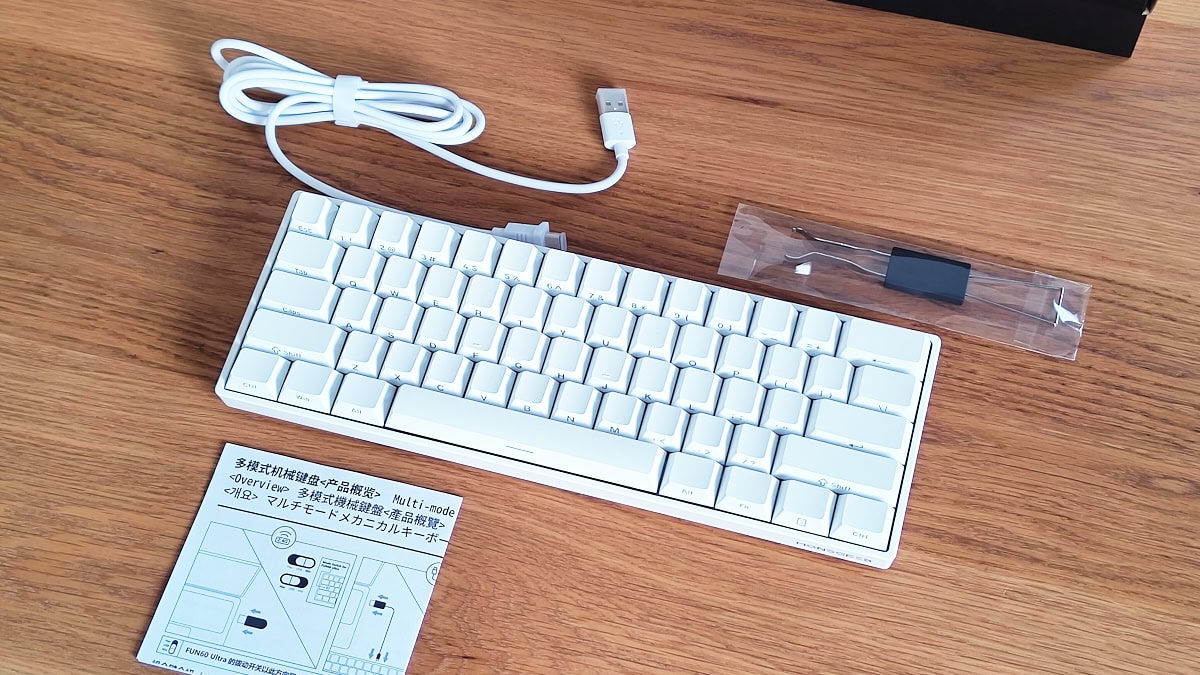

まずは開封の儀。

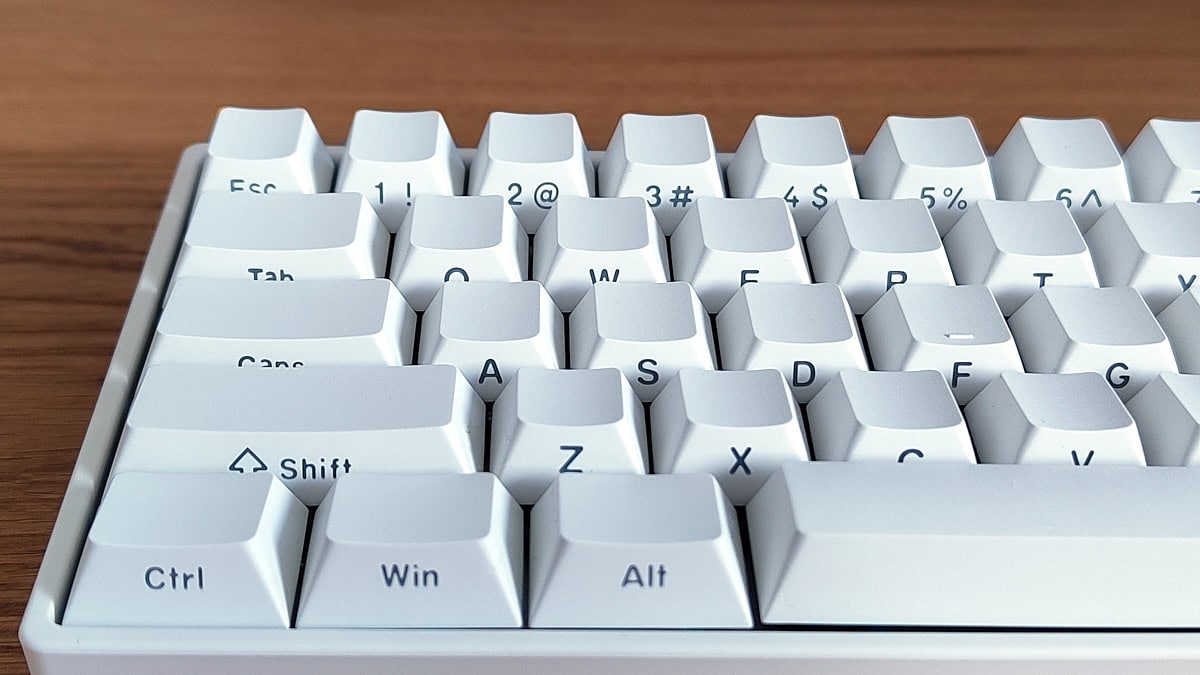

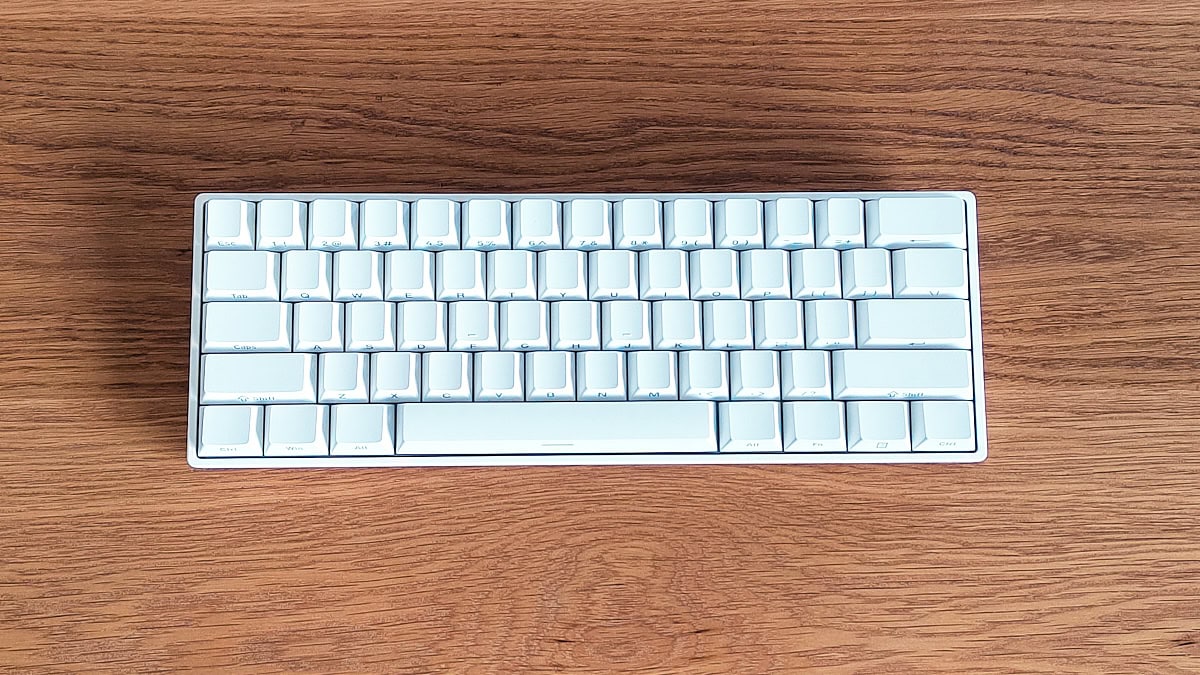

デザインに関しては、めちゃくちゃシンプルな60%配列キーボードですね。

ケースのふちも極限まで薄型化されていて、マウス操作を極力妨げないことを優先している感じがします。

このFUN60がどのようなキーボードなのか、特徴を以下に解説します。

ラピトリもここまで来たかという低価格

今回レビューするキーボード「MonsGeek FUN60」シリーズの最大の特徴は価格の安さです。

なんと最安モデルは5,980円。5,980円でラピトリキーボードが買える時代になりました。

もはや何の変哲もない従来型のメカニカルキーボードよりも安い……。わけがわからない。

シリーズ内で最もハイスペックなFUN60 Ultraは2万円近くしますが、それでようやく世間のラピトリキーボードの相場ぐらいですよね。

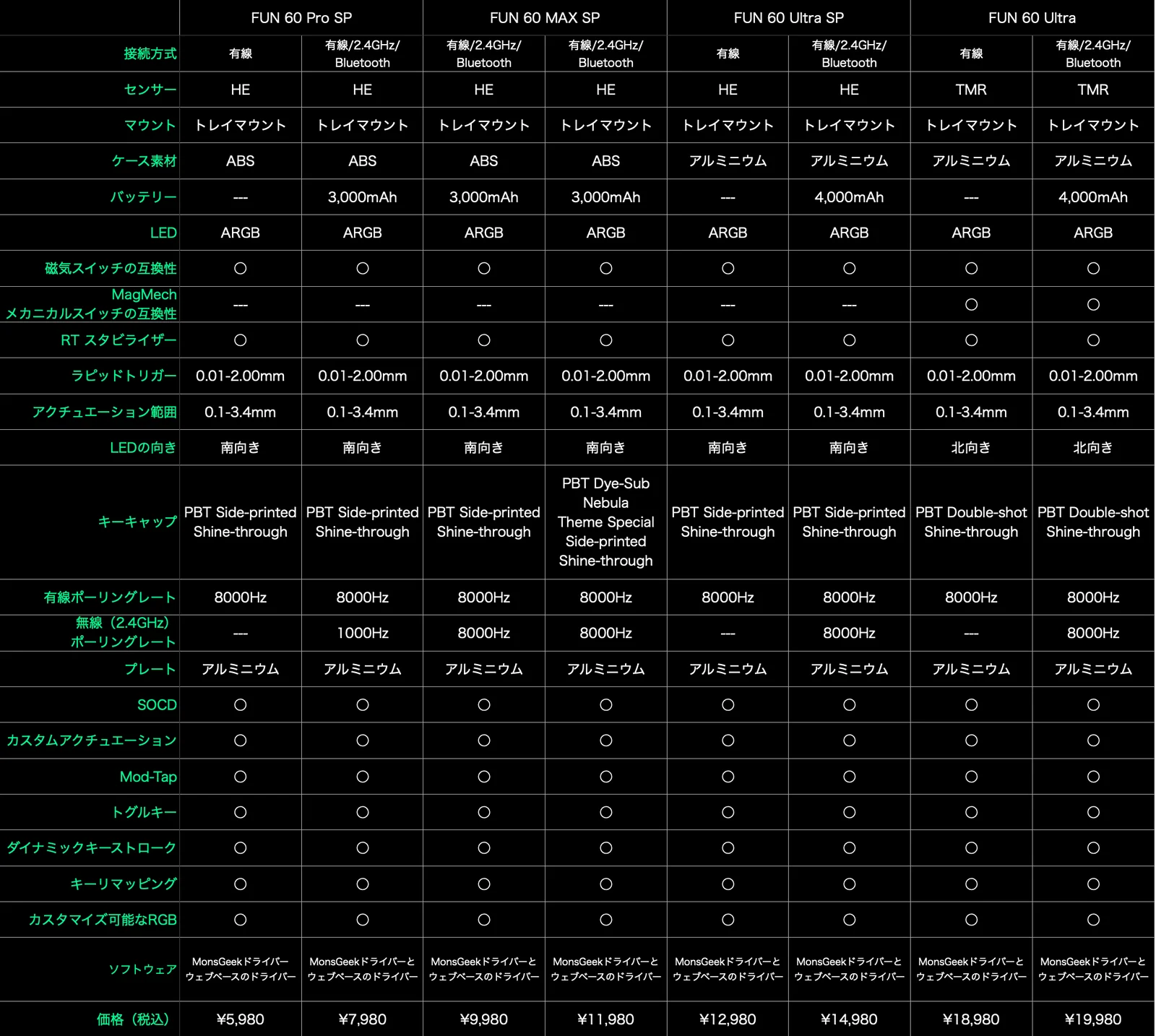

ラピトリ性能はどのモデルも同じ

5,980円から買えるのは素晴らしいことですが、安かろう悪かろうなら意味がありませんね。

しかしその点FUN60は、5980円の最安モデルでもラピッドトリガーの性能に格差が付けられていません。

- ラピッドトリガー:0.01-2.00mm

- アクチュエーション範囲:0.1-3.4mm

- 有線ポーリングレート:8000Hz

この性能はどのモデルも同じ。

最も手頃なPro SPでも機能が省かれたり、性能が意図的に落とされたりしてないのはありがたいですね。

唯一、フラグシップモデルのUltraには「TMRセンサー」という上位パーツが使われていますが、これは温度変化による誤検知を抑えるためのもの。ラピッドトリガーの基本性能そのものはPro SPと一緒。

つまり、単純に「ラピッドトリガー機能」を入手したいだけなら5,980円のPro SPを買えばOK。

ラピトリ以外の便利機能も満載

そもそもラピッドトリガーとは「キーの作動ポイントとリリースポイントを動的に変更する機能」のこと。

つまり、

- ちょっとでもキーを押せば入力ONになる

- そこからちょっとでも戻せば入力がOFFになる

- つまり通常のキーボードよりも、自分の入力が瞬時にゲームに反映される

という機能なわけですが、世の中のラピッドトリガーキーボードは「これだけ」しか売りがないモデルも多いです。特に安いものは。

しかしその点FUN60は、

- キーを押す深さに応じて複数の入力を設定できる機能(DKS)

- キーをトグルスイッチに変換できる機能(TGL)

- キーの短押し、長押しで別々の機能を割り当てる機能(モッドタップ)

といったラピッドトリガー以外の便利機能も充実しています。これほど低価格なキーボードなのにちゃんと機能が充実しているのはすごいですね。私が以前持っていたラピトリキーボードは3万円近くしてもこれらの機能なかったので…。

価格差はほとんど「質感」の差

では下位モデルと上位モデルの違いは?というと、

- デザイン

- 材質

- 打ち心地

といった、ラピッドトリガーの性能とは関係のない「質感」の違いが主です。

5,980円のPro SPから11,980円のMAX SPまでのモデルは、ケースの素材がABS(樹脂)です。簡単に言えばタイピングしたときの質感が安っぽいです。

12,980円のUltra SP以上のモデルになるとケース素材がアルミニウムに変わります。更に内部に敷き詰められている吸音材のランクも上がるので、タイピング音がしっとり上質な感じになります。

「ラピッドトリガー」という機能性以外に、キーボードとしての質感も重視したい人はUltra SP以上のモデルを選ぶと良いでしょう。

最上位モデルはホットスワップにも対応

モデルごとの違いは「質感の差」がほとんどではありますが、唯一、最上位のUltraだけは

- 温度変化による誤検知を抑制するTMRセンサー搭載

- お好きなメカニカルキースイッチに軸を交換できるホットスワップに対応

と機能的にも差別化されています。

ラピトリが必要なWASD周辺だけは磁気スイッチのままにして、残りのキーは打ち心地のいい別のスイッチに交換するなんてこともできますね。

使ってみて感じたこと

キーのグラつきが少ない

Fun60はボックスタイプのスイッチを採用しています。

一般的な十字タイプのキーよりもまっすぐ押下される感触があり、打鍵にしっかり感がありますね。

タイピング音はUltraのほうが格段に良い

もっとも価格差を感じるポイントはタイピング音かもしれません。

Ultraはアルミケースに吸音材ぎっしりで、いわゆる高級カスタムキーボードっぽい滑らかで大人しい打鍵音です。

それに対してProは安っぽくてやかましい打鍵音です。内部を覗いてみると一応吸音フォームのようなものは入っているようですが、密度が低いのかふつうに打鍵音がガチャガチャ響きまくって全然吸音になってません。

今回はレビュー用にProとUltraを両方送っていただいたので、眼の前で比較できちゃうから余計に感じますが、タイピング音は明確にUltraのほうがいいです。

Proの5,980円というコスパはガチで素晴らしいですが、質感は割り切りが必要ですね。

ProとMAXは角度調整スタンドがある

意外と盲点なのですが、高級キーボードにありがちな「アルミケース」って、たいてい角度調整スタンドが無いんですよね。

ラピッドトリガーキーボードの先駆者であるWootingもそうで、それを不満に思っていたユーザーは多いと思います。

FUN60は樹脂ケースであるProとMAXには昔ながらの角度調整スタンドがしっかり付いており、好みの角度で打鍵することができます。

矢印キーがない60%配列なので人を選びそう

弱みをあげるとすれば、独立矢印キーが無い「60%配列」な点でしょうか。

Valorantなどの競技FPSに限れば不要かもしれませんが、それ以外のジャンルのゲームはファンクションキーや矢印キーも使うと思うんですよ。

コンパクトなゲーミングキーボードだと、矢印キーが右下にねじ込まれている「65%配列」のほうが便利なので僕はそっちのほうが好きなんですよね。

FPS専用機としてはコスパ最高のFUN60ですが、他のジャンルもプレイするなら結局はキー数の多いキーボードと併用することになると思います。

どれを買えばいいのか

- ラピトリをとりあえず体験したいなら最安のPro SP

- キーキャップにデザインが入ったものがほしいならMAX SP

- タイピング音がチープなのはちょっと…と思うならUltra SP

- ホットスワップとかもしながら自分好みにゴリゴリカスタムして使い倒したいならUltra

選ぶ基準としてはこんなところでしょうか。

注意点としては、モデル名にあるSPとは「サイドプリント」のことで、キーキャップの印字が側面に印刷されていることを表しています。

つまり最上位モデルのUltraだけはキーキャップが側面印字ではありません。そこだけ注意。

側面印字のほうがカッケーと思うならUltra SP以下のモデルを買ったほうがいいですね。

まとめ

個人的にはFPS用と割り切って最安のPro SPをガシガシ使っていきたい

僕としては60%配列はFPS以外のゲームや作業用途では使いにくい配列なので、FPS用と完全に割り切って最安のPro SPを使い倒すのがいいんじゃないかと思いました。

別のキーボードと併用するなら、軽くてササッとチェンジしやすい樹脂ケースのProのほうがむしろ取り回しやすいですし。

しかも何と言っても5,980円ですから。まだまだ下手っぴだからラピトリなんて要らないかぁ…と二の足を踏んでいた初心者にも全然おすすめできる価格です。

そして何より、こういった機能は上手い下手関係なく、使えるなら使ったほうがいいです。特にVALORANTに置いてはラピトリを使っているかどうかで初弾の命中率が如実に変わりますから、ゲームが楽しくなりますよ。

この記事へのコメント